Meine Hand

greift nach einem Halt und findet

nur eine Rose als Stütze.

Im Februar 2006 verstarb die Lyrikerin Hilde Domin im Alter von 96 Jahren. Seit 1961 hatte sie in Heidelberg gelebt. Heute, am 27. Juli 2009, hätte sie ihren 100. Geburtstag feiern können.

Meine erste Begegnung mit Hilde Domin, genauer: mit ihren Texten, geschah - natürlich? - im Deutschunterricht; wenn ich mich recht erinnere, sogar erst in der Oberstufe, im Leistungskurs. Welche Domin-Gedichte wir lasen und interpretierten, weiß ich nicht mehr, aber in meinem Kopf setzte sich eine Wendung aus ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen fest, die unser Deutschlehrer einmal erläuternd gebrauchte: Dass nämlich moderne Gedichte sich auszeichnen durch ihre potentielle "Virulenz". Damals hatte ich das Gefühl, als wäre ich der einzige aus unserem Kurs gewesen, der sich diese Formulierung merkte. Es war mir so auf Anhieb einleuchtend, und dieses Wort fasste es so prägnant zusammen: dass ein Gedicht nie nur das bedeutet, was der Dichter, die Dichterin, bewusst hineinlegt. Dass seine Bedeutung mit jedem neuen Leser je neu entsteht, jede Leserin selbst mit dem Lesen oder Hören und Deuten des Gedichtes einen schöpferischen Akt vollbringt - ohne dass dies ein beliebiger Vorgang wäre, denn es sind ja keine beliebigen Worte. Dass es geradezu Aufgabe der Lyrikerin ist, eine "unspezifische Genauigkeit" hervorzubringen, was sehr viel auch mit Klängen, mit der Musik des Textes zu tun hat. Später wurde mir bewusst, dass auch vielen Bibeltexten diese potentielle Virulenz eigen ist.

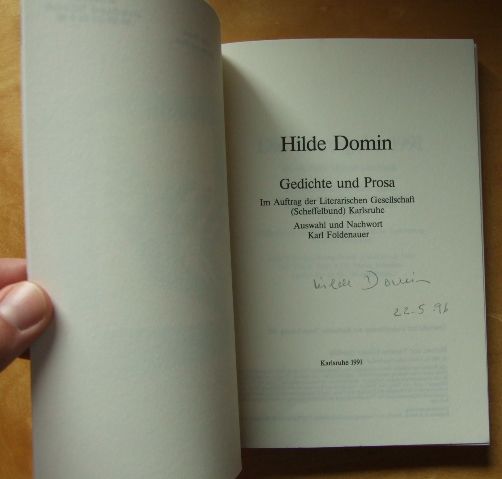

Dass ich ausgerechnet 1992 mein Abitur machte und dabei auch noch die Ehre und Freude hatte, mit dem Scheffelpreis ausgezeichnet zu werden: Glücklicher Zufall oder Fügung? Jedenfalls bekam ich mit Urkunde und kostenloser 5-Jahres-Mitgliedschaft in der Literarischen Gesellschaft auch noch die Mitglieder-Jahresgabe des Vorjahres 1991 überreicht: ein Hilde-Domin-Lesebuch mit ausgewählter Lyrik und Prosa. Es ist eine Sonderausgabe, die meines Wissens so nicht über den Buchhandel erhältlich war bzw. ist:

Das Buch scheint nach wie vor über die Literarische Gesellschaft erhältlich zu sein (Menü: Publikationen/Jahresgaben) - ob auch für Nichtmitglieder, kann ich nicht sagen.

Im selben Jahr, 1992, begann ich mit dem Theologiestudium. Und auch dabei gab es den einen oder anderen Kontakt mit einem Text Hilde Domins, beispielsweise mit dem fast schon monumental zu nennenden "Abel steh auf" (das aber natürlich auch in der genannten Jahresgabe schon enthalten war). Ein Auszug:

wenn du nicht aufstehst Abel

wie soll die Antwort

diese einzig wichtige Antwort

sich je verändern

wir können alle Kirchen schließen

und alle Gesetzbücher abschaffen

in allen Sprachen der Erde

wenn du nur aufstehst

und es rückgängig machst

die erste falsche Antwort

auf die einzige Frage

auf die es ankommt

steh auf

damit Kain sagt

damit er es sagen kann

Ich bin dein Hüter

Bruder

wie sollte ich nicht dein Hüter sein

Im Mai 1996 wurde das Büchlein zu einem Lieblingsstück in meiner bescheidenen kleinen Privatbibliothek. Ich besuchte eine Lesung Hilde Domins in der Evangelischen Studierendengemeinde Heidelberg und ließ es mir signieren. Sie wirkte etwas überrascht, dass jemand mit diesem Buch ankam, und sagte: "Ach, Sie haben diese Ausgabe bekommen? Das ist eine schöne Ausgabe." Leider ist inzwischen aufgrund mangelhafter Klebebindung zwischen den Seiten 62 und 63 der Buchblock gebrochen.

Einige Jahre später, es muss 2003 oder 2004 gewesen sein, besuchte ich nochmals eine ihrer Lesungen, diesmal in der Aula eines Heidelberger Gymnasiums. Dauerhaft in Erinnerung geblieben ist mir jedoch die 1996er Lesung. Es war so eine familiäre Atmosphäre, dort im ESG-Saal, mit der Dichterin auf Augenhöhe zu sein, sie aus solcher Nähe ihre Werke vortragen zu hören (jeweils immer zweimal), mit zugleich brüchiger und klarer Stimme.

Besser ein Messer als ein Wort.

Ein Messer kann stumpf sein.

Ein Messer trifft oft

am Herzen vorbei.

Nicht das Wort.

Noch zwei Tipps anlässlich des 100. Geburtstags von Hilde Domin:

Technorati-Tags: Hilde Domin, Lyrik, Gedichte, Sprache, Literatur

greift nach einem Halt und findet

nur eine Rose als Stütze.

Im Februar 2006 verstarb die Lyrikerin Hilde Domin im Alter von 96 Jahren. Seit 1961 hatte sie in Heidelberg gelebt. Heute, am 27. Juli 2009, hätte sie ihren 100. Geburtstag feiern können.

Meine erste Begegnung mit Hilde Domin, genauer: mit ihren Texten, geschah - natürlich? - im Deutschunterricht; wenn ich mich recht erinnere, sogar erst in der Oberstufe, im Leistungskurs. Welche Domin-Gedichte wir lasen und interpretierten, weiß ich nicht mehr, aber in meinem Kopf setzte sich eine Wendung aus ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen fest, die unser Deutschlehrer einmal erläuternd gebrauchte: Dass nämlich moderne Gedichte sich auszeichnen durch ihre potentielle "Virulenz". Damals hatte ich das Gefühl, als wäre ich der einzige aus unserem Kurs gewesen, der sich diese Formulierung merkte. Es war mir so auf Anhieb einleuchtend, und dieses Wort fasste es so prägnant zusammen: dass ein Gedicht nie nur das bedeutet, was der Dichter, die Dichterin, bewusst hineinlegt. Dass seine Bedeutung mit jedem neuen Leser je neu entsteht, jede Leserin selbst mit dem Lesen oder Hören und Deuten des Gedichtes einen schöpferischen Akt vollbringt - ohne dass dies ein beliebiger Vorgang wäre, denn es sind ja keine beliebigen Worte. Dass es geradezu Aufgabe der Lyrikerin ist, eine "unspezifische Genauigkeit" hervorzubringen, was sehr viel auch mit Klängen, mit der Musik des Textes zu tun hat. Später wurde mir bewusst, dass auch vielen Bibeltexten diese potentielle Virulenz eigen ist.

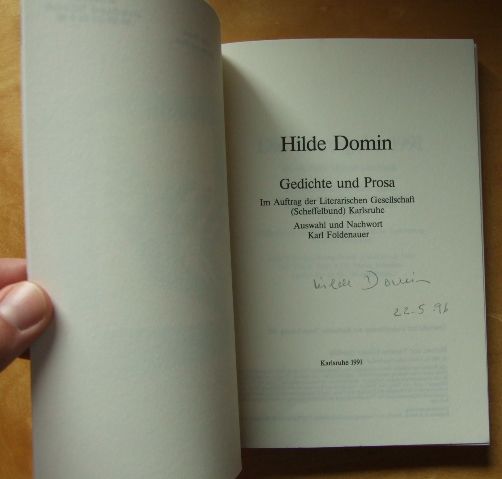

Dass ich ausgerechnet 1992 mein Abitur machte und dabei auch noch die Ehre und Freude hatte, mit dem Scheffelpreis ausgezeichnet zu werden: Glücklicher Zufall oder Fügung? Jedenfalls bekam ich mit Urkunde und kostenloser 5-Jahres-Mitgliedschaft in der Literarischen Gesellschaft auch noch die Mitglieder-Jahresgabe des Vorjahres 1991 überreicht: ein Hilde-Domin-Lesebuch mit ausgewählter Lyrik und Prosa. Es ist eine Sonderausgabe, die meines Wissens so nicht über den Buchhandel erhältlich war bzw. ist:

Das Buch scheint nach wie vor über die Literarische Gesellschaft erhältlich zu sein (Menü: Publikationen/Jahresgaben) - ob auch für Nichtmitglieder, kann ich nicht sagen.

Im selben Jahr, 1992, begann ich mit dem Theologiestudium. Und auch dabei gab es den einen oder anderen Kontakt mit einem Text Hilde Domins, beispielsweise mit dem fast schon monumental zu nennenden "Abel steh auf" (das aber natürlich auch in der genannten Jahresgabe schon enthalten war). Ein Auszug:

wenn du nicht aufstehst Abel

wie soll die Antwort

diese einzig wichtige Antwort

sich je verändern

wir können alle Kirchen schließen

und alle Gesetzbücher abschaffen

in allen Sprachen der Erde

wenn du nur aufstehst

und es rückgängig machst

die erste falsche Antwort

auf die einzige Frage

auf die es ankommt

steh auf

damit Kain sagt

damit er es sagen kann

Ich bin dein Hüter

Bruder

wie sollte ich nicht dein Hüter sein

Im Mai 1996 wurde das Büchlein zu einem Lieblingsstück in meiner bescheidenen kleinen Privatbibliothek. Ich besuchte eine Lesung Hilde Domins in der Evangelischen Studierendengemeinde Heidelberg und ließ es mir signieren. Sie wirkte etwas überrascht, dass jemand mit diesem Buch ankam, und sagte: "Ach, Sie haben diese Ausgabe bekommen? Das ist eine schöne Ausgabe." Leider ist inzwischen aufgrund mangelhafter Klebebindung zwischen den Seiten 62 und 63 der Buchblock gebrochen.

Einige Jahre später, es muss 2003 oder 2004 gewesen sein, besuchte ich nochmals eine ihrer Lesungen, diesmal in der Aula eines Heidelberger Gymnasiums. Dauerhaft in Erinnerung geblieben ist mir jedoch die 1996er Lesung. Es war so eine familiäre Atmosphäre, dort im ESG-Saal, mit der Dichterin auf Augenhöhe zu sein, sie aus solcher Nähe ihre Werke vortragen zu hören (jeweils immer zweimal), mit zugleich brüchiger und klarer Stimme.

Besser ein Messer als ein Wort.

Ein Messer kann stumpf sein.

Ein Messer trifft oft

am Herzen vorbei.

Nicht das Wort.

Noch zwei Tipps anlässlich des 100. Geburtstags von Hilde Domin:

- Hilde Domin: Das Gedicht als Augenblick von Freiheit. Frankfurter Poetik-Vorlesungen 1987/88 (via Amazon)

- Hans-Georg Gadamer: Ästhetik und Poetik (via Google Books) mit drei Aufsätzen Gadamers über Hilde Domin: Lied zur Ermutigung II (1966), Dichterin der Rückkehr (1971), Die Höhe erreichen (1988). Der letztgenannte Aufsatz behandelt Domins Frankfurter Poetik-Vorlesungen.

Technorati-Tags: Hilde Domin, Lyrik, Gedichte, Sprache, Literatur